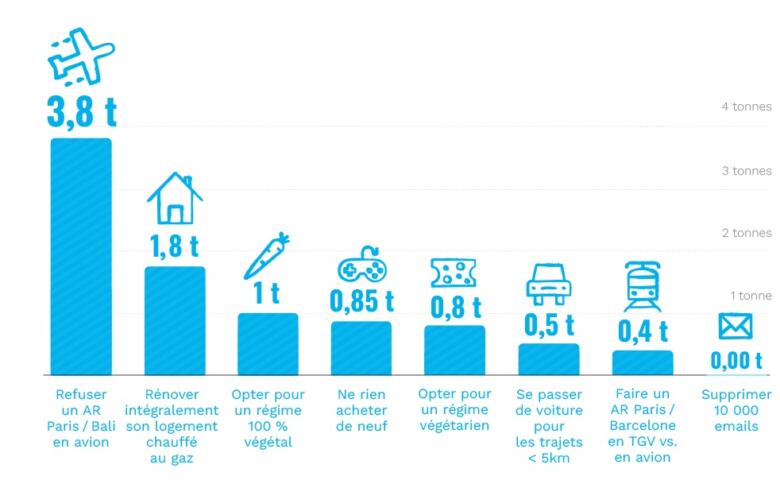

Pour comparer l’impact sur le climat de différents gestes écologiques, nous avons réalisé le graphique ci-dessous. Ce graphique donne des ordres de grandeur, en se basant sur des moyennes. Pour comprendre dans le détail comment ont été calculés ces chiffres, nous détaillons sources et hypothèses dans cette page web. N’hésitez pas à nous signaler une erreur ou un oubli (via le formulaire de contact).

Les émissions évitées sont mesurées par année (sauf pour le voyage en avion) et par personne, en tonnes d’équivalent CO2.

Refuser un aller-retour Paris – Bali en avion / Faire un AR Paris – Barcelone en TGV (vs avion)

Selon le simulateur de l’ADEME, un aller-retour en avion entre Paris et l’aéroport international de Denpasar émet 3,8 tonnes équivalent CO2, en prenant en compte les effets réchauffants hors CO2.

Un vol entre Paris et Barcelone émettra 191 kg CO2e, contre 2,6 en TGV selon le même simulateur de l’ADEME. Sur un aller-retour, un passager économisera donc 377 kg équivalent CO2 en optant pour le TGV.

Limites du calcul

Pour mesurer tous les effets sur le climat (CO2 et hors CO2), l’ADEME recommande “faute de mieux” d’appliquer un facteur 2 sur les émissions liées à la combustion du CO2. D’autres experts recommandent d’appliquer un facteur 3. Une étude conduite en septembre 2020 par 21 spécialistes, et dirigée par David Lee, conclut ainsi que “l’impact total du transport aérien sur le climat d’aujourd’hui peut être estimé à trois fois celui de tout le CO2 émis par les aéronefs et accumulé” (source citée par l’association “Rester sur terre”).

Rénover son logement

Pour estimer les économies annuelles d’une rénovation intégrale, nous avons considéré un logement de 42 m² (c’est la surface moyenne par personne citée dans le scénario Négawatt), de classe énergétique D de l’ancienne DPE (c’est la médiane du parc des résidences principales en France, au 1er janvier 2018) et chauffé au gaz. Nous visons une rénovation complète, c’est-à-dire qui permette d’atteindre la classe B du nouveau DPE. On en profite pour passer d’un chauffage à gaz à un poêle à granulés pour le chauffage et un chauffe-eau électrique thermodynamique.

Valeurs fixes :

- coefficient primaire de l’électricité : 2,3

- contenu CO2 du kWh gaz : 0,0227 kg CO2/kWh

- contenu carbone du kWh granulés de bois : 0,030 kg CO2/kWh

- contenu carbone du kWh électricité des auxiliaires : 0,065 kgCO2/kWh

- contenu carbone du kWh éclairage : 0,069 kg CO2/kWh

MI : maison individuelle

LC : logement collectif

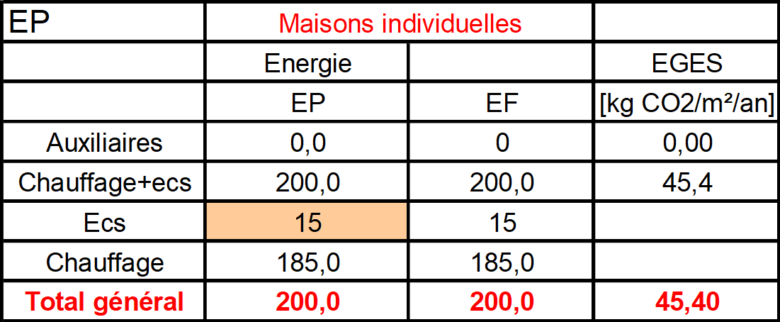

État initial du logement (avant rénovation) : 45,40 kg CO2e/m²/an

- consommation d’énergie primaire : 200 kWhEP/m²/an. Classe D de l’ancien DPE.

- consommation d’éclairage et consommation des auxiliaires (de chauffage, ECS, ventilation) : pas prises en compte dans l’ancien DPE.

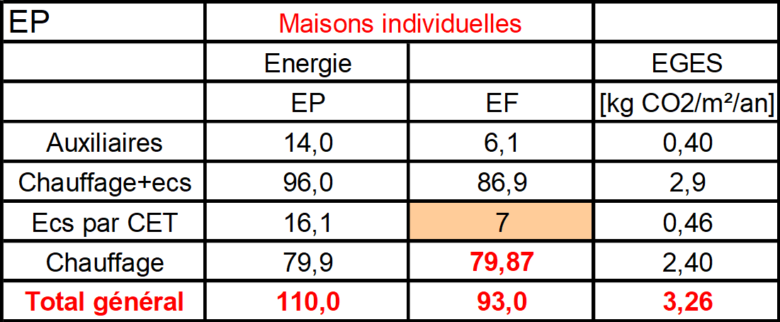

État final du logement (après rénovation) : entre 3,23 et 3,26 kg CO2e/m²/an

- Classe B du nouveau DPE, soit consommation d’énergie = 110 kWhEP/m²/an et EGES = 11 kg CO2/m²/an.

- Consommation des auxiliaires :

- VMC double flux : 3,4 kWh/m²/an en maison individuelle (MI) et 7,9 en logement collectif (LC).

- auxiliaires chauffage + ECS : 2,2 kWh/m²/an (MI et LC).

- éclairage : 2,7 kWh/m²/an (MI et LC).

NB : le résultat est pratiquement le même en logement collectif (3,23).

Économies réalisées : 42,15 kg CO2e/m²/an, soit 1,8 tonne CO2e par personne et par an.

Limites du calcul

Nous avons fait le choix de calculer les économies d’équivalent CO2 pour la rénovation d’un logement précis (de classe D, chauffé au gaz) qui nous semblait dans la médiane française. Nous avons également opté pour un passage à un chauffage aux granulés bois, qui nous semblait pertinent dans le cadre d’une rénovation complète.

D’autres choix auraient évidemment entraîné d’autres résultats :

- Si nous avions gardé le gaz pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, les économies auraient été de 1,4 tonne CO2e/personne/an.

- Si nous avions choisi un logement de classe F de l’ancien DPE (400 kW/m²/an), en conservant le gaz pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, les économies auraient été de 3,4 tonnes CO2e/personne/an

- Si ce logement de classe F était chauffé au fioul et que nous passions aux granulés bois, les économies seraient montées à 5,3 tonnes CO2e/personne/an

Surtout, il aurait été plus juste de calculer les économies pour chaque source d’énergie puis de pondérer les résultats en fonction de la part de chaque source dans le parc des logements français.

Quoi qu’il en soit, cet ordre de grandeur est suffisant pour voir que la rénovation complète d’un logement permet des économies de CO2e très importantes chaque année. C’est donc une des actions prioritaires à entreprendre dès lors que l’on est propriétaire. D’autant que ces économies sont aussi financières.

Opter pour un régime végétalien ou végétarien

Ces chiffres sont issus du calcul du simulateur “Nos gestes climat”, porté par l’équipe Datagir de l’ADEME et l’Association Bilan Carbone :

- Devenir végétarien : 766 kg CO2e / an

- Devenir végétalien : 1,01 t CO2e / an

Limites du calcul

Il s’agit d’économies en fonction du régime alimentaire moyen des Français·es. Plus une personne a une alimentation carnée, plus les économies de CO2e générées par un changement de régime seront importantes.

Le simulateur a aussi calculé le passage à un régime flexitarien (seulement 1/4 des repas avec de la viande). Les économies se chiffrent à 0,53 tonne CO2e / an.

Ne rien acheter de neuf

Ce chiffre est issu du calcul du simulateur “Nos gestes climat”, porté par l’équipe Datagir de l’ADEME et l’Association Bilan Carbone. Il agrège l’empreinte carbone liée à la consommation moyenne d’objets neufs des Français·ses :

- textiles : 450 kg CO2e

- équipements numériques : 212 kg CO2e

- ameublement : 84,5 kg CO2e

- électroménager : 76,7 kg CO2e

- produits manufacturés neufs : 49,3 kg CO2e

- produits consommables : 26,1 kg CO2e

Limites du calcul

Ce calcul ne prend pas en compte l’éventuel achat d’un véhicule neuf, qui est un important poste de CO2. La fabrication d’une voiture neuve émet 6,5 tonnes de CO2 (source : Greenpeace Allemagne citée par Le Monde ;il s’agit d’une moyenne sur les 12 principaux constructeurs).

Se passer de voiture pour les déplacements < 5 km

Ce chiffre est issu du calcul du simulateur “Nos gestes climat”, porté par l’équipe Datagir de l’ADEME et l’Association Bilan Carbone. Les trajets “courts” (moins de 5 km) représentent bout à bout environ 10% de la distance parcourue en voiture en France.

Supprimer 10 000 emails

Selon l’ADEME, le stockage de 10 000 emails d’une taille de 1 Mo génère 0,2 gramme équivalent CO2 par an. C’est autant de pollution que faire… un mètre en voiture.